技术分析

技术分析

- 新型有机-无机复合乳液的构建及其增强油井水泥力学性能

- DeepSeek大模型在石油工程中的应用前景与展望(第一部分)

- DeepSeek大模型在石油工程中的应用前景与展望 (第二部分)

- 高效沥青分散剂的研制及性能评价(第一部分)

- 高效沥青分散剂的研制及性能评价(第二部分)

- 高效沥青分散剂的研制及性能评价(第三部分)

- 钻井液堵漏材料研究及应用现状(第一部分)

- 钻井液堵漏材料研究及应用现状(第二部分)

- 钻井液堵漏材料研究及应用现状(第三部分)

- 双碳背景下二氧化碳输送管道智能化技术应用及探索(第一部分)

- 双碳背景下二氧化碳输送管道智能化技术应用及探索(第二部分)

- 双碳背景下二氧化碳输送管道智能化技术应用及探索(第三部分)

- 扶余油田外围区块生物胶降黏压裂技术试验(第一部分)

- 扶余油田外围区块生物胶降黏压裂技术试验(第二部分)

- 减阻剂在原油管道输送过程中的应用

- 基于深度学习的管道漏磁异常数据识别方法(第一部分)

- 基于深度学习的管道漏磁异常数据识别方法(第二部分)

- 基于深度学习的管道漏磁异常数据识别方法(第三部分)

- 油气管道泄漏应急处置关键技术及装备研究(第一部分)

- 油气管道泄漏应急处置关键技术及装备研究(第二部分)

- 非常规储层整体压裂智能优化(第一部分)

- 非常规储层整体压裂智能优化(第二部分)

- 非常规储层整体压裂智能优化(第三部分)

- 行业技术动态,二氧化碳干法压裂

- 塔里木山前盐底恶性漏失沉降堵漏技术(第一部分)

- 塔里木山前盐底恶性漏失沉降堵漏技术(第二部分)

- 塔里木山前盐底恶性漏失沉降堵漏技术(第三部分)

- 水平管稠油掺气减阻模拟实验(第一部分)

- 水平管稠油掺气减阻模拟实验(第二部分)

- 凝点在石油管道输送中的应用

- 管道减阻剂在原油管道运输中的应用

- 深层超深层钻井液技术研究进展与展望(第一部分)

- 深层超深层钻井液技术研究进展与展望(第二部分)

- 深层超深层钻井液技术研究进展与展望(第三部分)

- 深层超深层钻井液技术研究进展与展望(第四部分)

- 改性玄武岩纤维对油井水泥力学性能的影响(第一部分)

- 改性玄武岩纤维对油井水泥力学性能的影响(第二部分)

- 改性玄武岩纤维对油井水泥力学性能的影响(第三部分)

- 中国石油陆相页岩油钻井技术现状与发展建议 (第一部分)

- 中国石油陆相页岩油钻井技术现状与发展建议(第二部分)

- 中国石油陆相页岩油钻井技术现状与发展建议(第三部分)

- 中国石油陆相页岩油钻井技术现状与发展建议(第四部分)

- 固井水泥浆用两性离子型聚羧酸分散剂的合成及性能评价 (第一部分)

- 固井水泥浆用两性离子型聚羧酸分散剂的合成及性能评价 (第二部分)

- 固井水泥浆用两性离子型聚羧酸分散剂的合成及性能评价(第三部分)

- 新型温度响应型蠕虫状胶束堵漏剂合成与评价(第一部分)

- 新型温度响应型蠕虫状胶束堵漏剂合成与评价(第二部分)

- 化工管道运输技术发展现状与展望(第一部分)

- 化工管道运输技术发展现状与展望(第二部分)

- 丙烯酰胺/甲基丙烯酰氧乙基二甲基丙磺酸铵共聚物的合成及其性能

- 管道流量计量技术挑战与展望(第一部分)

- 管道流量计量技术挑战与展望(第二部分)

- 管道流量计量技术挑战与展望(第三部分)

- 海洋软管应用技术与展望(第一部分)

- 海洋软管应用技术与展望(第一部分)

- 海洋软管应用技术与展望(第二部分)

- 海洋软管应用技术与展望(第四部分)

- 基于蒙脱石修饰的深层页岩封堵剂制备及性能研究(第一部分)

- 基于蒙脱石修饰的深层页岩封堵剂制备及性能研究(第二部分)

- 两性离子聚合物降滤失剂的合成及评价 (第一部分)

- 两性离子聚合物降滤失剂的合成及评价 (第二部分)

- 减阻剂在高风险管道上的应用

- 分子模拟技术在油田用丙烯酰胺聚合物中的应用进展(第一部分)

- 分子模拟技术在油田用丙烯酰胺聚合物中的应用进展(第二部分)

- 非均相体系在微通道中的封堵性能研究(第一部分)

- 非均相体系在微通道中的封堵性能研究 (第二部分)

- 高含水油田剩余油研究方法、分布特征与发展趋势(第一部分)

- 高含水油田剩余油研究方法、分布特征与发展趋势(第二部分)

- 高含水油田剩余油研究方法、分布特征与发展趋势(第三部分)

- 能源安全战略下中国管道输送技术发展与展望(第一部分)

- 能源安全战略下中国管道输送技术发展与展望(第二部分)

- 能源安全战略下中国管道输送技术发展与展望(第三部分)

- 超临界水对重油改质中多环芳烃生成与转化影响的研究进展(第一部分)

- 超临界水对重油改质中多环芳烃生成与转化影响的研究进展(第二部分)

- 耐高温两性离子型油井水泥缓凝剂的合成及其缓凝机理研究(第一部分)

- 耐高温两性离子型油井水泥缓凝剂的合成及其缓凝机理研究(第二部分)

- 稠油水环输送管道再启动压降特性分析 (第一部分)

- 稠油水环输送管道再启动压降特性分析 (第二部分)

- 稠油水环输送管道再启动压降特性分析 (第三部分)

- 石油钻井行业的技术新动态

- 防气窜固井水泥浆体系研究

- 油井水泥大温差缓凝剂的合成及性能研究(第一部分)

- 油井水泥大温差缓凝剂的合成及性能研究(第二部分)

- 智能油田关键技术研究现状与发展趋势 (第一部分)

- 智能油田关键技术研究现状与发展趋势 (第二部分)

- 智能油田关键技术研究现状与发展趋势 (第三部分)

- 石油钻井行业技术新动态

- 石油钻井行业技术新动态

- 钻井过程中井漏特征精细识别方法研究与应用(第一部分)

- 钻井过程中井漏特征精细识别方法研究与应用(第二部分)

- 非常规油气固井材料发展现状及趋势浅析(第一部分)

- 非常规油气固井材料发展现状及趋势浅析(第二部分)

- 石油钻井行业技术动态

- 国际石油2023年度十大科技进展回顾

- 页岩气小井眼水平井纳米增韧水泥浆固井技术(第一部分)

- 页岩气小井眼水平井纳米增韧水泥浆固井技术(第二部分)

- 新型固井冲洗液评价装置适用性分析 (第一部分)

- 新型固井冲洗液评价装置适用性分析(第二部分)

- 吉木萨尔页岩油井水泥环性能评价(第一部分)

- 吉木萨尔页岩油井水泥环性能评价(第二部分)

- 构建多维度管道巡防体系管控高后果区风险

- 管道工程建设质量问题探究

- 纳米流体提高原油采收率研究和应用进展(第三部分)

- 纳米流体提高原油采收率研究和应用进展(第一部分)

- 纳米流体提高原油采收率研究和应用进展(第二部分)

- 纳米流体提高原油采收率研究和应用进展(第四部分)

- 基于页岩油水两相渗流特性的油井产能模拟研究

- 页岩油水平井压裂后变形套管液压整形技术

- 中深层稠油化学降黏技术研究进展(第一部分)

- 中深层稠油化学降黏技术研究进展(第二部分)

- 中深层稠油化学降黏技术研究进展(第三部分)

- 中深层稠油化学降黏技术研究进展(第四部分)

- 陆相页岩油气水平井穿层体积压裂技术

- 超支化聚乙烯新材料的研究进展(第一部分)

- 超支化聚乙烯新材料的研究进展(第二部分)

- 纤维素纳米材料在油气行业的研究现状与前景展望-孙金声院士团队

- 国内外深井超深井钻井液技术现状及发展趋势(第一部分)

- 国内外深井超深井钻井液技术现状及发展趋势(第二部分)

- 动态压力固井用疏水缔合聚合物防窜剂的合成与性能(第一部分)

- 动态压力固井用疏水缔合聚合物防窜剂的合成与性能(第二部分)

- 聚合物降滤失剂PAAAA的合成及其性能评价(第一部分)

- 聚合物降滤失剂PAAAA的合成及其性能评价(第二部分)

- 神奇的湍流减阻效应-加点高聚物就能让流体减阻

- 油井用复合低温早强剂的制备与性能研究(第一部分)

- 油井用复合低温早强剂的制备与性能研究(第二部分)

- 阴离子型丁苯胶乳粉的合成及其在油井水泥中的应用(第一部分)

- 阴离子型丁苯胶乳粉的合成及其在油井水泥中的应用(第二部分)

- 水溶性疏水缔合聚合物-膨润土纳米复合材料的研究(第一部分)

- 水溶性疏水缔合聚合物-膨润土纳米复合材料的研究(第二部分)

- 南海深水油气开采风险识别及安全控制技术

- 中国陆上油气田生产智能化现状及展望(第一部分)

- 中国陆上油气田生产智能化现状及展望(第二部分)

- 中国陆上油气田生产智能化现状及展望(第三部分)

- 石油钻井堵漏-施工原理-施工方法

- 钻井工程血液-钻完井液技术的发展现状与趋势(第一部分)

- 钻井工程血液-钻完井液技术的发展现状与趋势(第二部分)

- 钻井工程血液-钻完井液技术的发展现状与趋势(第三部分)

- 详述固井前置液

- 国内新型油井水泥分散剂的研究进展

- 缓凝剂的作用机理及缓凝效果

- 油田工业当中消泡剂的应用

- 微交联聚合物降滤失剂的合成与性能 (第一部分)

- 微交联聚合物降滤失剂的合成与性能(第二部分)

- 抗温抗盐水基钻井液降滤失剂研究进展(第一部分)

- 抗温抗盐水基钻井液降滤失剂研究进展(第二部分)

- 抗温抗盐水基钻井液降滤失剂研究进展(第三部分)

- 超高温高密度钻井液

- 浅析减阻剂在输油管道运行中的节能降耗和增输效益

- 井控技术研究进展与展望(第三部分)

- 井控技术研究进展与展望(第二部分)

- 井控技术研究进展与展望(第一部分)

- 耐温型聚丙烯酰胺减阻剂研究与应用现状(第一部分)

- 耐温型聚丙烯酰胺减阻剂研究与应用现状(第二部分)

- 抗高温钻井液降滤失剂的合成及机理研究(第一部分)

- 抗高温钻井液降滤失剂的合成及机理研究(第二部分)

- 抗高温钻井液降滤失剂的合成及机理研究(第三部分)

- 油气管道技术发展现状与展望

- 可降解微交联减阻剂的开发及应用(第一部分)

- 石油管道输送用高效减阻剂超高分子量聚1-辛烯的合成及其结构性能(第三部分)

- 石油管道输送用高效减阻剂超高分子量聚1-辛烯的合成及其结构性能(第二部分)

- 石油管道输送用高效减阻剂超高分子量聚1-辛烯的合成及其结构性能(第一部分)

- 可降解微交联减阻剂的开发及应用(第二部分)

- 泡沫水泥浆固井技术

- 泡沫水泥浆固井技术

- 深井、超深井固井关键工具(三)

- 深井、超深井固井关键技术进展及实践 (一)

- 深井、超深井固井特色水泥浆体系(二)

- 石油支撑剂是什么

- 油田污水处理技术现状及发展趋势

- 液化石油气(LPG)压裂技术及其应用前景

- 液化石油气(LPG)压裂技术及其应用前景

- 乳化原油破乳机理的研究

- 乳化原油破乳机理的研究

- 油田开发过程中厚油层剩余油分布与挖潜技术研究

- 一种低伤害压裂液的性能评价与现场应用

- 油基泥浆含油钻屑处理技术研究

- 钻井完井过程油气储层伤害机理与控制措施

- 浅谈PX 项目与我国石油加工业的可持续发展

- 油气并举在石油开采中的作业分析

- 斯伦贝谢如何强化技术创新

- 页岩油深斜井技术新发展

- 油田注水用杀菌剂在我国的应用及发展

- 油田开发设计方法和老油田开发现状

- 引入新井身结构提高SAGD性能

- 关于油气勘探新技术与应用分析

- 海洋油气钻探及其相关应用技术的发展与展望

- 储层压裂新技术: 液化石油气无水压裂

- “大数据” 助力石油行业更高效

- 一种速溶无残渣纤维素压裂液

- 油田污水回用技术促进企业清洁生产

- 历史悠久且最有效的堵漏剂产品:Diaseal M

- 贝克休斯ClearStar压裂液体系

- EOR三大技术现状与展望

- 页岩油气开发环保新技术 移动式膜分离技术提供高容量水循环利用

- 油田化学剂在油田污水处理中的应用研究

- 三次采油技术进展

- 中东钻井技术新进展

- 页岩气开采新工艺:无水压裂

- 以聚合物为载体的三次采油技术研究

- 深水钻井液关键外加剂优选评价方法

- 合成基钻井液技术应用

面向油气管道不剥防腐层快速堵漏应急处置,中国石油大学(北京)、国家管网西南管道公司提出了一种大变形柔性堵漏主动密封技术(图 9)。该技术的核心创新在于一种主动密封方法,通过向密封管内充压,使密封装置与管道防腐层形成可靠接触,从而在不剥离防腐层的情况下,实现对泄漏部位的快速封堵。这一技术为复杂条件下的应急堵漏提供了全新的解决方案,填补了国内外在大变形损伤管道堵漏技术领域的空白。

.png)

同时,该技术结合轻量化、模块化和便携化的装备设计,使得堵漏设备的单个零部件重量控制在50 kg以下,便于人工携带和现场快速部署,大幅度降低了设备进场的难度,尤其适用于运输工具难以到达的复杂场景,如山地、水网、隧道及跨越区域等(图 10)。通过模块化结构,该装备能够灵活适应不同损伤位置和泄漏情况,确保高效堵漏。

.png)

2.管内应急维抢修技术及装备研究进展

2.1开孔封堵球形双封封堵技术及装备

带压开孔封堵技术是用于油气管道的一种应急封堵方法,能够在管道内压力保持不变的情况下对管道进行开孔和封堵操作。该技术的关键是使用专用的带压开孔设备,在管道内进行精确开孔,同时避免管道内介质泄漏。带压开孔封堵技术广泛应用于管道漏点的快速封堵,尤其适用于压力较高、介质危险的管道系统。配套的封堵头则是在带压开孔的基础上,通过机械或液压装置将封堵头精确送入开孔位置,完成封堵作业。这些封堵头通常具有自适应能力,能够根据管道内径、压力以及损伤形态进行有效密封。根据封堵器的不同类型,常见的管道封堵方法可分为盘式封堵、折叠式封堵、筒式封堵和囊式封堵等(图 11-14)。

.png)

.png)

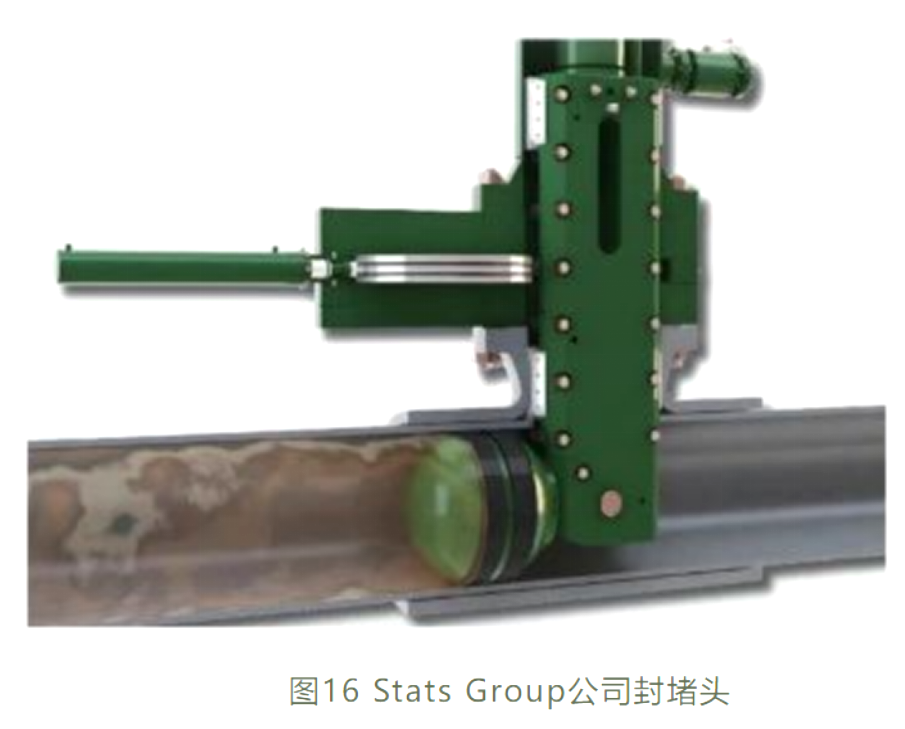

在球形封堵头的研究领域,T.D. Williamson公司开发的ProStopp®DS封堵技术主要应用于低压燃气输送管道(图15)。相比之下,Stats Group公司推出的BISEP封堵技术适用于高压大管径场景(图16)。这些技术的应用拓展了封堵作业的适用条件,满足了不同工况下的需求。

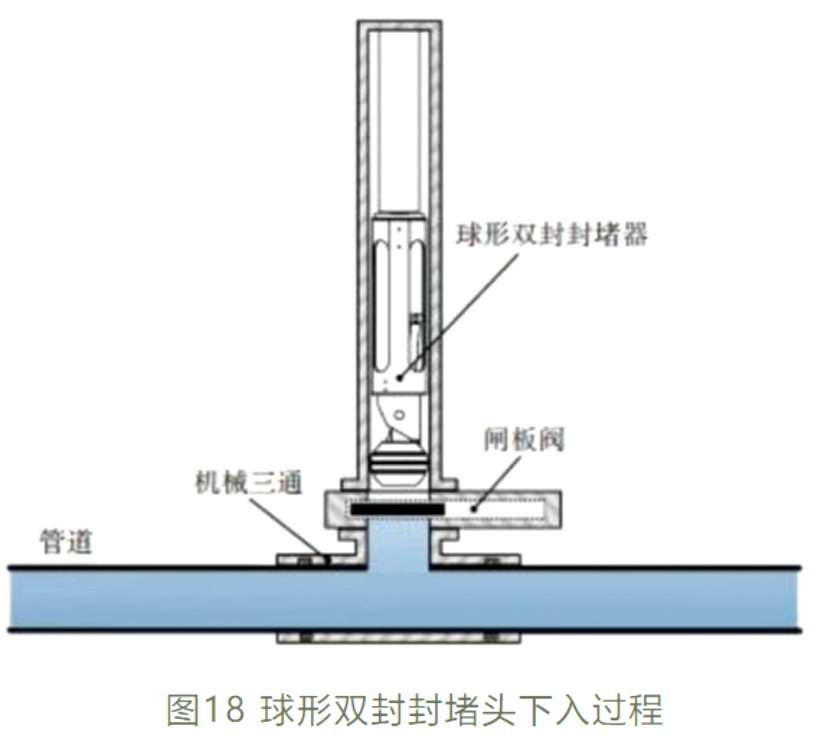

中国石油大学(北京)研制了一种球形双封封堵器(图 17,18)。该封堵器采用球形一体化结构设计,中部集成两个通过液压缸压缩的密封胶筒,通过径向膨胀实现主动封堵。针对海底管道封堵难题,对海底管道球形双封的自动轨迹控制进行研究。提出了两种封堵头自动送入的控制算法,并通过仿真得出基于垂直位移的控制算法比基于旋转角度的控制算法具有更好的性能。

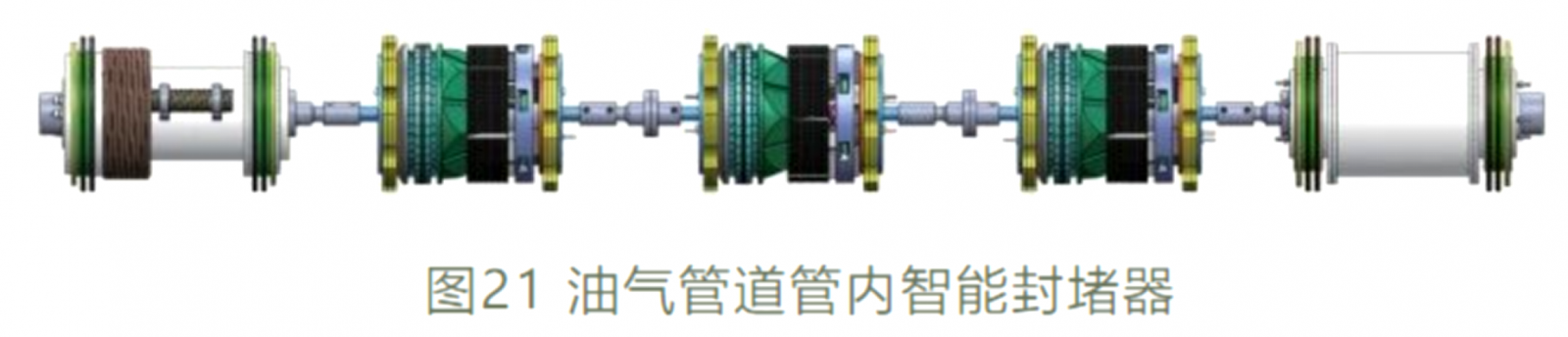

2.2 油气管道管内智能封堵技术及装备

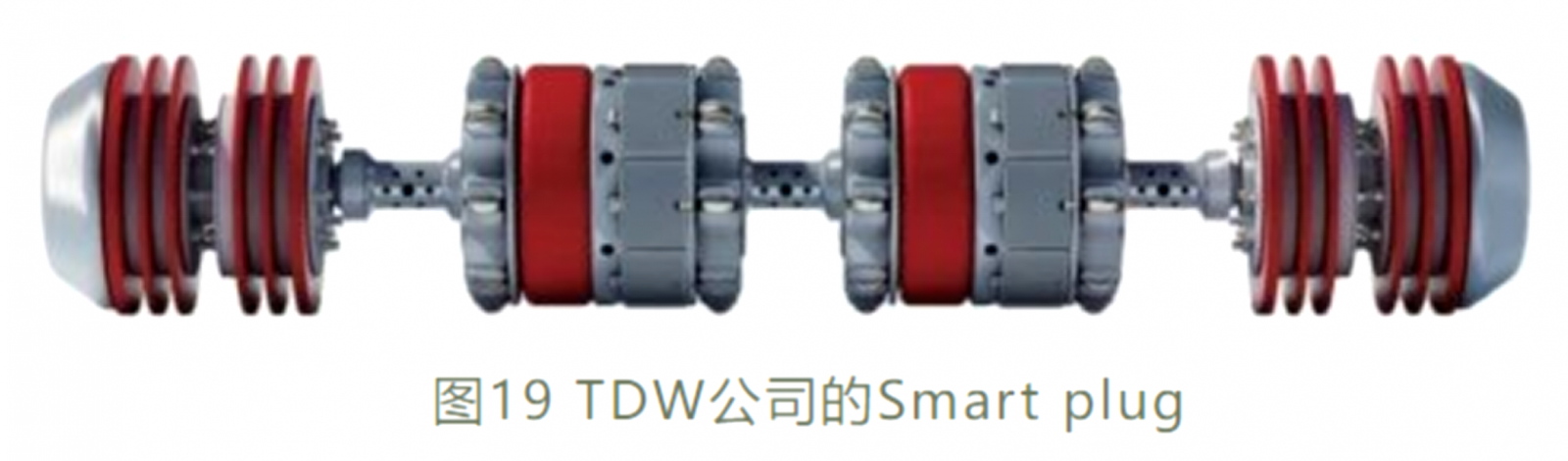

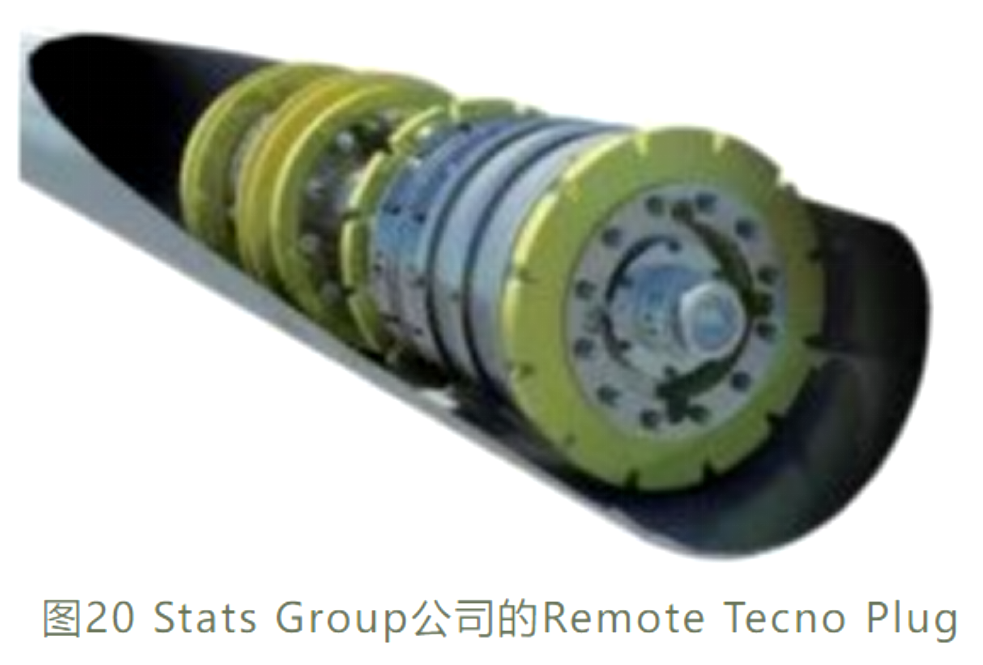

管内高压智能封堵技术是20世纪90年代发展的一种新型封堵方法。智能封堵器通过发球端进入管道,在介质推动下前行,抵达目标管段后,通过超低频电磁脉冲信号(ELF)控制微型液压系统驱动卡瓦锚定及胶筒密封。作业完成后,智能封堵器在ELF信号控制下自动解封,并继续前行至收球端取出。目前,该技术主要由美国T.D. Williamson公司和英国Stats Group公司掌握(图19,20)。然而,这两家公司主要以技术服务的形式提供管道修复方案。

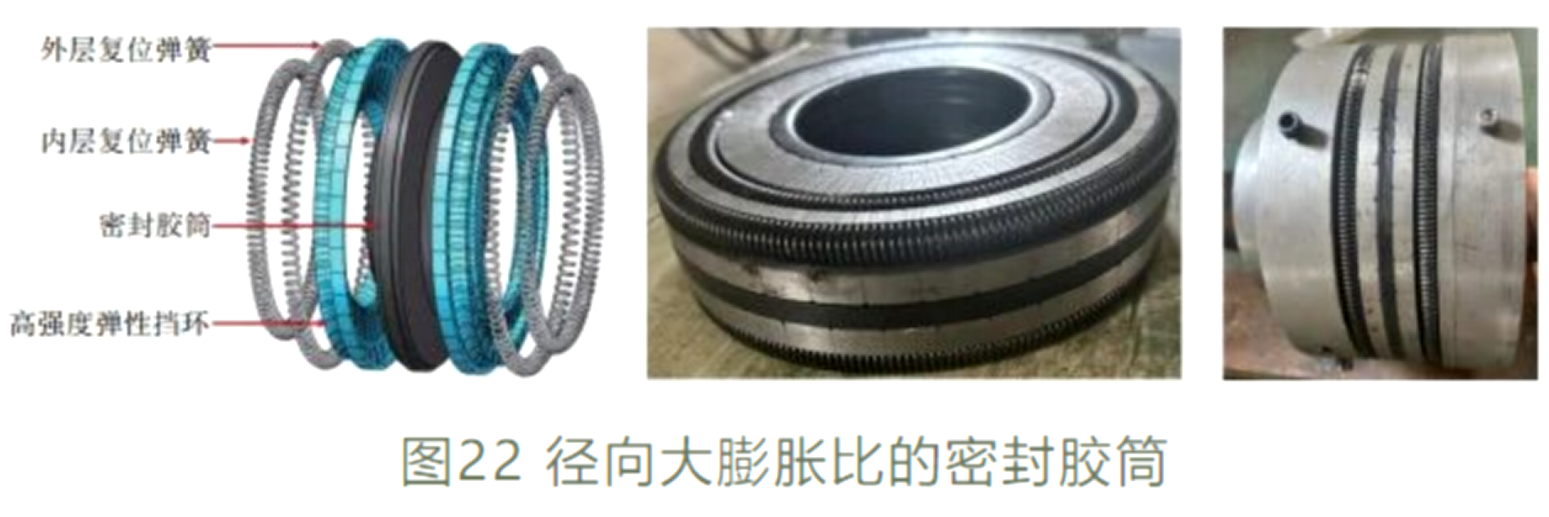

在此背景下,中国石油大学(北京)经过多年的研发,与国际先进水平的差距显著缩小,其中部分技术领域已达到国际领先水平。在带压锚定及封堵技术方面,该研究团队开创性地提出了一种径向大膨胀比的密封胶筒结构(图 21,22),不仅使得智能封堵器具备管内行走时的高通过性,同时简化了液压系统结构,使其能够更适应小管径、高压力的管内带压封堵作业。

在管内外通信技术方面,优化线圈尺寸及布置方式,提高了超低频信号的接收效率。该研究团队自主研发了信号处理及放大电路等关键部件,并对整套管内外通信系统进行测试,通信距离可达1.5 m以上,为油气管道的智能化维修提供了技术支持。

为解决油气管道智能封堵器在封堵失效后可能引发的二次事故难题,创新性地提出了一种基于纯液压驱动的应急解封技术,并通过液压系统仿真与实验相结合的方式对该技术进行验证。此外,中国石油大学(北京)联合中石化大连石油化工研究院、中国石油管道局工程有限公司维抢修分公司等公司,成功完成了多种口径管道智能封堵器样机的研制,包括Φ300 mm、Φ325 mm、Φ508 mm和Φ813 mm等规格(图 23),覆盖了多种管径的应用需求。

3.总结与展望

3.1 总结

本文提出了针对不同应急场景的技术需求,重点讨论了远程操控、快速冷剥、不剥防腐层堵漏等新型技术装备的研究进展。通过引入创新的管外应急维抢技术装备,如远程遥控挖掘技术、快速冷剥防腐层技术和不剥防腐层快速堵漏技术,高效实现堵漏和修复,大大提高了应急处置的效率和安全性。此外,管内应急封堵技术的研究也取得了突破,尤其是在管内高压智能封堵技术方面,能够更好地适应高压和高风险环境下的作业需求。

3.2 展望

(1)通过建立复杂的资源配置与调度模型,利用数学方法描述应急物资配置及调度过程中物资需求量、调度时间和事故地点的不确定性,从而制定科学的应急资源配置和调度方案,提升应急响应的效率与精准性。

(2)借助数字孪生技术模拟管道泄漏应急处置过程的发展态势,提供预测性和预防性应急处置手段,优化应急预案,为油气管道泄漏在真实环境下的应急处置提供科学决策支持,确保应急响应更高效、更可靠。

(3)知识图谱技术支持应急处置方案的快速生成,三维模型可视化技术实现关键应急信息的快速获取,VR/AR技术则提供无人化精准遥控操作能力,全面提升应急处置的智能化水平。